Quand la danse et les musiques électroniques se rencontrent.

Les danses qui ont franchi la porte des clubs puisent presque toutes leurs origines dans la culture ballroom ou dans la “street dance”. Issues des marges, elles occupent le cœur du dancefloor, qui se meut souvent en cercles avec, au centre, des espaces de liberté où les danseur·euses peuvent s’exprimer.

Popping, voguing, waacking, house, électro, retour sur 8 danses qui se sont emparées des musiques électroniques.

Popping

Né en Californie dans les années 70, le popping est une danse faite de mouvements robotiques et d'un jeu entre contraction et décontraction des muscles. Comme le locking, le popping fait partie des funkstyles. Il a aussi été influencé par l'introduction de boîtes à rythmes et de synthétiseurs dans la production musicale. Aujourd'hui il se danse sur plusieurs styles de musique comme le rap, le crunk ou le dancehall.

Voguing

Le voguing voit le jour à New-York dans les années 70 et s'inspire des poses des mannequins de Vogue. Il est né de la culture ballroom portée par les drag queens et les femmes trans noires et latinas en réaction au racisme qu'elles subissent lors des balls de la communauté LGBTQIA+ blanche qui avaient lieu depuis les années 30. Les houses, familles de substitution pour les danseur euses, s'affrontent dans les ballrooms sur une musique mêlant house, funk, disco, électro, hip-hop, RnB, ou encore blues.

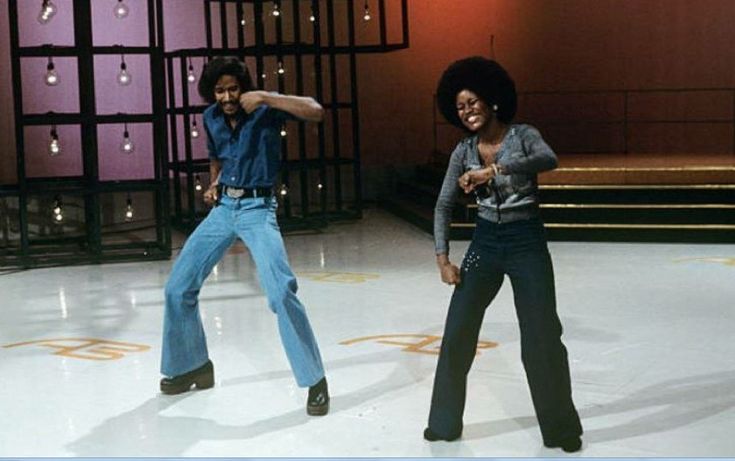

Hustle

Le hustle est un sous-genre de danse disco issu des communautés afro-américaines, latino-américaines et italo-américaines du Bronx, à New-York. L'émission américaine Soul Train, qui a présenté des artistes entourés de danseur euses de 1970 à 2006, était une source d'inspiration pour les téléspectateur·ices qui reproduisaient ensuite les mouvements dans les night clubs. Le film Saturday Night Fever a aussi popularisé le hustle, qui se danse à deux.

Waacking

Le waacking apparaît dans les années 70 dans les clubs LGBTQIA+ fréquentés par la communauté noire et afrolatino de Los Angeles. Très dynamique et théâtral, il se différencie du voguing avec ses poses et attitudes qui parodient cette fois les codes du cinéma hollywoodien. On le reconnaît à ses mouvements rapides et fluides des bras et à sa B.O disco, mais il se danse aujourd'hui sur toutes sortes de musique, en battle comme en club.

House

La house dance apparaît au début des années 80 dans les clubs de New-York, Chicago, Detroit et Philadelphie. Elle a des pas rapides, rebondis et glissants associés à un mouvement fluide du torse. Ses principaux éléments sont le footwork, le jacking et le lofting. Marjory Smarth en est une pionnière. D'autres femmes comme Barbara Tucker et Asia Moon pratiquent la house dance à New-York à la fin des années 80.

Breakdance

Le breakdance, B-boying ou breaking apparaît à la fin des années 80 dans le Bronx. C'est le premier style des danses hip-hop. Unique par ses mouvements de jambes et sa pratique au sol, ses figures acrobatiques comme le headspin impressionnent. Sa base musicale, le breakbeat, est un socle pour les musiques électroniques. DI Kool Herc, immigré Jamaïcain, a fait danser les premiers breakers grâce à la culture sound system.

Hakken

Dans les années 90, le hakken se développe aux Pays-Bas avec la popularisation du gabber. Il ne s'agit pas que de taper des pieds mais de créer des petits pas rapides avec ses talons, sur un tempo allant de 170 à 200 BPM. Cette danse syncopée trouve ses racines dans l'énergie des supporters qui secouaient les stades de Rotterdam.

Électro

Dans les années 2000, la danse électro bat son plein. On la confond avec la Tecktonik, marque déposée par Alexandre Barouzdin et C, les organisateurs de la soirée Tecktonik Killer au club Metropolis. Le phénomène atteint son apogée en 2007 avec le buzz de vidéos de danseurs comme Jey-Jey avant de disparaître. La danse est bien de l'électro, popularisée lors de la Techno Parade. Avec ses mouvements atypiques de jeux de bras, elle est la première et seule danse urbaine née en France. La communauté de danseur·euses continue d'évoluer.